Blog記事一覧 > 予防 | 淀川区・十三で評判の荻野接骨院の記事一覧

こんにちは。^ ^

12月ですねー。

寒さが厳しくなると、

無意識のうちに身体がギュッと

縮こまってしまいませんか?

今日は温泉入浴のすすめの話です。

皆さんは毎日のお風呂、

ただ「汚れを落とすため」

だけに入っていませんか?

実は、お湯に浸かっているその時間、

この身体では驚くほどダイナミックな変化が起きています。

それは単なる休息ではなく、

ズレたり滞ったりした身体を

「元のニュートラルな状態」

に戻すための精密なプログラムのような

ものです。

今日は、普段の施術でも

大切にしている、

「身体本来の機能を取り戻す」という視点から、

温泉やお風呂が持つ、

9つのチカラについてお話しします。

今夜の入浴がただの習慣から

「最高のメンテナンス時間」に変わるきっかけになるかも知れません。^ ^

【フェーズ1:お湯に入った瞬間、物理的に解き放たれる】

まず、お湯に入った瞬間に働くのは

「物理学」の力です。それは、

1. 水圧:天然の着圧ポンプ

お湯に浸かると、身体は水圧によって全方向から締め付けられます。

陸上で生活していると、

重力の影響で血液の約70%は下半身に溜まりがちですが、

この静水圧がポンプの役割を果たし、

滞った血液を心臓へと押し戻してくれます。

お風呂上がりに脚がスッキリするのは、

この強力なポンプ作用のおかげです。

2. 浮力:重力からの解放(体重は1/10に)

お湯の中では、浮力の作用で体重が陸上の約10分の1に感じられます。

この身体は普段、

立っているだけでも重力に抗うために筋肉や関節を緊張させています。

お湯の中は、

その役割から完全に解放される唯一の場所なんですよ。

「脱力しよう」と意識しなくても、

物理的に勝手に緩んでしまうのです。^o^

3. 粘性・抵抗:優しい負荷

水には空気とは違う「粘り気(粘性)」

があります。

お湯の中で身体を動かすと、

陸上の3〜4倍の負荷がかかりますが、

浮力があるため関節への負担は少なく、

これが無理のない適度な運動になります。

ただ浸かっているだけでも、

この抵抗が身体への程よい刺激となります。

【フェーズ2:成分と熱が、内側を変えていく】

次に、

身体の内側(化学・生理学)の

スイッチが入ります。

4. 温熱と被膜:熱を閉じ込める「見えない膜」

温泉成分(特に塩化物泉など)は、

肌の表面に「塩皮膜」という膜を作ります。

これがフタとなり、

肌の水分や熱を逃しません。

真水よりも湯冷めしにくく、

ポカポカと温かい状態が続くのは、

この見えない膜が熱をパックしてくれているからです。

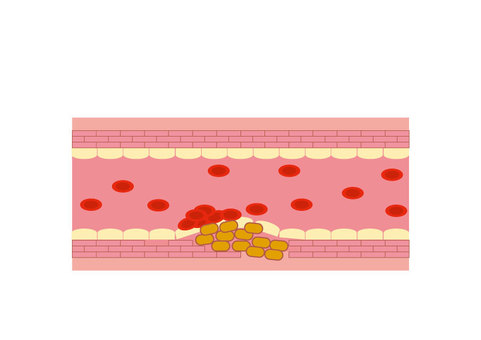

5. ガス交換:血管の大掃除

炭酸泉などに含まれるガス(二酸化炭素)は、

皮膚から浸透して毛細血管に入り込みます。

すると、血管が拡張し、

血流に乗って全身を巡ります。

これにより、

老廃物の排出(デトックス)が促され、

酸素や栄養が身体の隅々の細胞まで届きやすくなります。

6. 免疫力:NK細胞の活性化

非常に興味深いデータがあります。

温泉に入浴した2日後には、

ウイルスやがん細胞などを攻撃する

「NK細胞(ナチュラルキラー細胞)」の

働きが高まったという報告があります。

お風呂は、

身体の防衛軍を元気にする習慣とも言えます。

【フェーズ3:そして、心と脳が整う】

最後に、神経系へのアプローチです。

7. 自律神経:37〜40℃の魔法

お湯の温度は、

自律神経の切り替えスイッチです。

42℃以上の熱いお湯は「交感神経(興奮)」を刺激しますが、

37〜40℃のぬるめのお湯は「副交感神経(リラックス)」を優位にします。

現代人は交感神経が高ぶりやすいので、

ぬるめのお湯で意識的にスイッチをオフにすることが大切です。

8. 鎮痛作用:痛みの悪循環を断つ

温まることで血流が良くなり、

痛みの原因となる物質が流されます。

「痛いから緊張する→血流が悪くなる→さらに痛む」

という悪循環を、温熱効果が断ち切ってくれます。

9. 快眠:体温のダイナミクス

人は、身体の深部体温が下がる時に

強い眠気を感じます。

入浴で一度しっかり体温を上げておくと、

その後の体温低下の幅(落差)が大きくなり、

スムーズに深い眠りに入れます。

入浴により、深い睡眠を示す

「デルタ波」が増えることも分かっています。

最後に、

自宅のお風呂を「湯治場」に変える方法をご紹介します。

ここまでお話ししたように、

お風呂は単なる洗浄の場ではなく、

重力を外し、循環を戻し、神経を整える

「身体のメンテナンス・カプセル」です。

とはいえ、

毎日温泉に行くのは難しい。。かも。

「身体にいいのは分かっているけど、忙しくて……」

そんな方には、

自宅でのバスタイムを大切にしてほしいので、

当院では、「自宅でできる温泉療法」として、とある入浴剤をご紹介しています。

それは、

浸かる全身美容液「ufv バスパウダー」です。

これ実は単なる入浴剤じゃなくて、

おすすめする理由は沢山あるんですが、

先ほどお話しした「温泉のメカニズム」を、

自宅で高いレベルで再現してくれるからです。

先ず「微振動」で巡りを変えます。

パッケージにある「ufv」とは、

超微振動のこと。

目には見えませんが、

この特定の振動が身体の水分に共鳴し、

こわばった筋肉をほぐしたり、

血流をサポートしたりします。

更に美肌の「被膜」を作ります。

「塗る全身美容液」の名の通り、

保湿力が非常に高いのが特徴です。

温泉成分が肌に膜を作るように、

このパウダーも肌をしっとりと包み込みます。

「温泉に行く時間はないけれど、身体をなんとかしたい」

そんな時は、

とりあえずこのパウダーを入れて、

ゆっくり15分浸かってみてください。

いつものお家の浴槽が、

最高のメンテナンスルームに変わってる

かも知れませんよ。^ ^

しかも、温泉施設との最大の違いは、

これで塩素も除去されてるところ。

肌の弱い方にはピッタリかもです。

こんにちは。

調和編(中盤)です。

タイトルは、

〜場や流れと響き合う〜

です。

人との調和が

“関係の間”だとしたら、

場や流れとの調和は

“時間の間”とも言えます。

あるあるですが、

この存在たちは日々、

「もっと早く」

「今じゃないと」

「こうあるべきだ」と、

タイミングを自分の都合で決めがちです。

けれど自然の流れの中では、

芽が出る時もあれば、

じっと根を張る時もあります。

花が咲くように、

それぞれの出来事にも“季節”があるのです。

無理に動かそうとすると、

まだ熟していない果実をもぎ取るようになり、

流れを硬くしてしまう。

一方で、流れを信じて待つと、

想像していなかった形で、

必要なものがやってきます。

これは

“努力しない”と

いう意味ではありません。

努力や行動は

「波に乗るための漕ぎ出し」であり、

大切なのは、

どの波に乗るかを感じ取る感性です。

もし思いどおりに進まない時は、

「止まっている」ようでいて、

実は“次の流れに合わせて調整している時間”かもしれません。

焦りを手放して、

今という瞬間に耳を澄ませると、

そこにも静かなリズムが流れています。

たとえば、

交通渋滞で立ち止まった時、

予定がずれた時、

人とのすれ違いが起きた時。

それらもすべて、

調和のリズムの中の“ゆらぎ”です。

「うまくいかない」と

思ったその出来事が、

実は次の自然な展開への

入り口だったりします。

調和とは、整えることではなく、

すでに整っている流れになっている状態。

そこに気づいた瞬間、

出来事も、

人も、

自分も、

同じリズムの中で、

ゆっくりと動きはじめるかも知れません。

次回は後半です。

こんにちは!^ ^

九月も最終日。

朝が涼しくなって、

睡眠も散歩も気持ち良いですね。

今日は幸せを遠ざけるかも知れない、

三大価値観について、

続きもので書いていきます。

きっと誰しもが、

「もっと豊かに、もっと幸せに」

なんて、

そんな願いを少なからず所有しながら

日々を過ごしています。

けれど、

気づかないうちに、その願いとは反対に

自分を幸せから遠ざけてしまうような、

そんな

価値観を抱えていることがあります。

それは、

プライド・世間体・駆け引きです。

これらは一見すると、

社会を生きる上で、

「大切にした方がいい」と思われがちなもの。

でも、

生命のリズムで捉えると、

それらはエネルギーを閉じ込め、

自然な流れを止めてしまう要因となります。

鎧をまとったり、

人の目を気にしたり、

計算に明け暮れたりするほどに、

本来の自分の呼吸やリズムから、

離れていってしまうのです。

そうして「見えない調和」から外れたとき、

幸せは遠ざかっていきます。

では、

なぜプライド・世間体・駆け引きが

私たちを苦しめてしまうのか?

次回から、一つずつ紐解いてみましょう。

あなた自身の中では、

どの価値観が一番強いと感じますか?^ ^

こんにちは。

今日はクライアントのお話から

なんだかイライラするをテーマにお話しします。

最近、歩いているときにお年寄りの方がゆっくり歩いていて、

思わずイライラしたり、

スーパーのレジで前の人が

お財布から小銭を探すのに

時間がかかっていて、

「早くしてほしいな」と

感じたことはありませんか。

職場で部下が同じことを何度も

質問してきて、

ついモヤモヤすることもあるかもしれません。

私たちはつい

「相手が悪い」「相手が遅い」

からイライラしていると思いがちです。

けれど実は、

このイライラの原因は相手ではなく、

自分の中の基準にあることが多いんです。

人は無意識のうちに、

「こうあるべき」「こう動くべき」と

いう基準を持っています。

「私は早くできる」

「効率よく動ける」

「人より先を読んでいる」

そんな自分のイメージを握りしめていると、

その基準で相手を見てしまいます。

その結果、

「なんでこんなに遅いんだろう」

「なんで分からないんだろう」

とジャッジが生まれ、

イライラが起きるんです。

つまり相手に怒っているようで、

実は「自分の理想のイメージを守ろうとしている」だけかもしれません。

イライラの正体は、相手ではなく、

自分の握りしめた基準にあります。

ここで大切なのは、

「イライラしないようにすること」

ではありません。

イライラしたときに、

まずこうつぶやいてみてください。

「今、私の中のこうあるべきが強く働いているな」

そう気づくだけで、

相手を変えようとする力がふっと抜け、

呼吸も少し深くなります。

ここで面白いのは、

イライラした出来事は偶然のように見えるのに、

「その出来事に反応している自分」がいる

のは必然だということです。

偶然に見える出来事の中で、

自分の基準やジャッジが浮かび上がる。

これを「偶然と必然の境目」と呼びます。

この境目に気づけたとき、

私たちは「相手を変えたい」という

視点から離れ、

ただ自分の意識を見つめることができます。

すると、相手の遅さや不器用さは

その人のペースとして受け取れるようになり、

ジャッジが緩んで、

エネルギーの流れが自然に戻っていくんです。

とはいえ、

頭でわかっていても、

体が緊張していると、

この切り替えは難しいことがあります。

肩や首がこわばっていると呼吸が浅くなり、

余裕が持てなくなりやすいんです。

逆に、体をゆるめると呼吸が深くなり、

気づけば、

同じ出来事なのにイライラしにくい!

ということが起こります。

荻野接骨院では、

体をゆるめる施術を通して、

自律神経のバランスを整え、

意識と体の両方からイライラの流れを変えるお手伝いをしています。

もし最近、

イライラが続いてしんどいなと

感じる方は一度体から整えてみませんか。

体を整えることで、

気づかなかった偶然と必然の境目にも

気づきやすくなり、

心にも余裕が生まれやすくなるかも知れません。^ ^

こんにちは。

今日は妊娠中や産後の落ち込みで、

悩んでいる人について。

妊娠中や産後に、

「なんでかわからんけど、涙が出てくる…」

「ちょっとしたことでイライラしてしまう…」

「前みたいにやる気が出ない…」

そんな心の揺れに戸惑ったことはありませんか?

それ、

あなただけじゃないし、

気のせいでも弱さでもないんです。

実は、

妊娠・出産のタイミングでは、

体の中で起こっているホルモンと、

脳内物質(セロトニン)のバランスの変化が、

気分ややる気に大きく影響しているんです。

先ず知っておかれると良い情報として、

妊娠中・産後の心が不安定になるメカニズム

について。

安心ホルモンのセロトニンを、

エストロゲンがサポートしているという事実があります。

そしてエストロゲン(卵胞ホルモン)は、

脳の中でも大事な役割があります。

セロトニン(心の安定に関わる物質)を作りやすくする、

そんなセロトニンの受け取り口(受容体)を増やす、

更にセロトニンを長持ちさせる。

このように、

エストロゲンは「セロトニンの味方」なんですね。

でも、

妊娠・出産ではホルモンが乱高下しちゃいます。

妊娠中はエストロゲンが急激に増えたり、

逆に出産直後なんかはガクンと下がったり、

この激しい変化こそが、

脳と心に負担をかけてしまうのです。

特に出産直後は、

エストロゲンもプロゲステロンも

一気に減少するため、

セロトニンも急激に減ってしまい、

「産後うつ」や「マタニティブルー」、

が起きやすくなります。

では、そんなセロトニンを整えるために

できることは?

ホルモンの波は自体は止められませんが、

セロトニンを助ける方法はあります。

妊娠中・産後におすすめの

セルフケアとして、

1. 朝の光を浴びる

(セロトニンのスイッチON)

起きてすぐに5〜15分、

日光を浴びましょう。

網膜の光刺激が脳幹に届き、

セロトニンの分泌を促します。

2. ゆったりしたリズム運動

散歩・呼吸・咀嚼など、

軽い散歩や深い呼吸もGOOD。

よく噛む食事などもセロトニン活性に◎

3. 栄養(トリプトファン・ビタミンB6・鉄)

セロトニンの材料「トリプトファン」は、

卵、納豆、魚、バナナなどに多く含まれます。

ビタミンB6や鉄も大切なので、

必要に応じて補助的にサプリを使うのもありです。

4. 誰かとつながる

(オキシトシンとセロトニン)

感情を吐き出すことも、

スキンシップも、

実はセロトニン活性に役立ちます。

「話せる相手がいる」ことが、

心の回復力を育てます。

5.腸のケア(腸内環境とセロトニン)

セロトニンの多くは(9割)腸でも作られるため、

腸内環境が乱れるとメンタルにも影響が出やすいです。

発酵食品や海藻、食物繊維や、

水の質なども大切になります。

最後に、

妊娠や出産は身体も心も使った

まさに「命を生み出す大仕事」です。

だからこそ、

ホルモンも神経もダイナミックに動いているんです。

自分の心の揺れに

「なんでこんなことで…」

と責めるのではなく、

「今は脳と体ががんばってるんやな」

と、優しく見守ってあげてください。

そして、パートナーや家族も、

「気のせい」「我慢して」ではなく、

生理学的な理由があると知って、

温かく寄り添ってくれたら、

きっともっと育児も人生も、

あたたかくなって様な気がします。

こんにちは。

5月も半ばを過ぎ、湿気と暑さがじわじわと始まってきましたね。

この季節、頭痛や肩こり、倦怠感など、

「なんとなくしんどい」という方がぐっと増えてきます。

その原因のひとつにわかりやすいのが

自律神経の乱れ。

無意識にがんばってくれている縁の下のちから持ちが、

静かに疲れてきているのかもしれません。

自律神経は、

呼吸などで間接的に影響を与えれますが、

基本的には、

意識ではコントロール不可能な神経です。

普段の生活習慣がものすごく大切で、

運動、食事、環境、睡眠、思考の

正しい知識に基づく毎日のケアの積み重ねがキモになります。

そもそもなんですが、

自律神経って老化するんですよ。

最近知ったんですけどね。笑

特に30代を過ぎた辺りから、

10代がピークだとすれば、

普通に過ごしていても、

40代では約半分のトータルパワーになってしまいます。

トータルパワーとは、

呼吸、心拍、血圧、体温、消化、吸収、排出、代謝などの働きのエネルギー量です。

ちなみに60代では4分の1を下回ります。

男女差も70代に入ると、

ほぼ同じになりますが、

若い間は男性の方がパワーは高いです。

では、

そんな自律神経の老化の引き金とは一体なんでしょ?

それは、炎症、すなわち

有害な活性酸素による酸化です。

中でも自律神経を構成する神経細胞ニューロンは、

一度傷つけられると再生はしないと言われています。

だからこそ、

30代を超えたら右肩下がりになる

機能低下の原因になる酸化を防ぎ、

自律神経に負担をかけないように

していくことが重要になってきます。

つまり、

自律神経って「意識で操作できない」から、

日々の無意識的な暮らし方

そのものに影響されてしまうんですよね。

呼吸、心拍、消化、吸収、代謝…。

これらすべてを、

無言で、無休で、調整し続けてくれている神経系。

私たちはそれを、

普段ほとんど意識していません。

けれど、

それに守られて生きているのです。

では、どう守るのか?

大切なのは、

何か特別なことを足すというよりも、

「これ以上、削らない」ことです。

つまり、

神経にとっての“邪魔”を減らすこと。

たとえば、

酸化を招くような食生活(糖質過多・加工食品・トランス脂肪酸)を控える

炎症を鎮めるミネラル(マグネシウム、亜鉛)、ビタミンCやE、水素ガスなどを意識して摂る

スマホやLED、音の刺激、情報の洪水から少し距離をとる

深い呼吸を思い出す時間をつくる

湯船に浸かる、自然の中を歩く、風の音や鳥の声に耳を澄ませる。

こうした静かに整える習慣は、

自律神経にとっての

「目には見えないサプリメント」になります。

自律神経は、繊細な“バランサー”

そして何より、自律神経というのは、

ただの「身体の調節装置」ではありません。

外の世界と、

内なる私たちの“存在”をつなぐ

橋のような役割も担っています。

たとえば、

誰かの怒った声を聞いた瞬間に

心拍が上がったり、

森の中で風を感じた瞬間に

呼吸が深くなったり。

それらはすべて、

「今、何かが起きている」と

教えてくれる感覚の通路=自律神経の働きなのです。

自律神経が整うと、

今ここが戻ってくる。

交感神経と副交感神経、

緊張と弛緩、

動と静、

陽と陰。

などなど。

このバランスが整っているとき、

私たちはようやく今、ここに、

戻ってこられます。

だからこそ、

自律神経を守るというのは単なる健康管理ではなく、

「意識の質を守ること」

そして、

自分自身の静けさ?在り方?を取り戻すことにつながっているのです。

整体でお手伝いできること、

「わかってはいても、整えられない」

「頭では知っているけれど、うまく休めない」

そんなときこそ、

整体という直接的だけど静かなアプローチが役立ちます。

整体では、

身体にやさしく触れることで、

皮膚のすぐ下に広がる自律神経ネットワークに穏やかに語りかけていきます。

ゼロ圧という、あいだの感覚

当院では、特に「ゼロ圧」と呼ばれる触れ方を大切にしています。

それは、押すでもなく、引くでもなく、

重くもなく、軽くもない、

緊張と弛緩のあいだにあるような圧。

このゼロ圧の状態は、なんと

交感神経と副交感神経の両方を静かに活性化させるといわれています。

つまりリラックスしながらも、活性化する、

深いところでエネルギーが目覚めていくような感覚です。

整うときに戻ってくるもの。

それは何かは分かりませんが、

施術中に、ゆらゆらと動きが出たり、

ふと深い呼吸が出たり、

心が静かになったり、

時には涙がこぼれる方もいらっしゃいます。

神経の緊張がほどけ、

感覚が自分自身に還っていくプロセスなのかもしれません。

本来の整体とは、

単なる「姿勢の調整」ではなく、

存在の奥行きに触れるような施術でもあるのです。

自律神経の老化は、年齢とともに自然に起こりますが、

そのスピードを緩やかにすることも、

深い回復の力を引き出すことも、

日々の生き方で変えられます。

がんばりすぎず、あきらめず、そして誤魔化さず。

日々の中で、

からだにやさしく触れる時間を。

迷ったときは、どうぞご相談ください。

身体の中に眠る本来の還元力を、

一緒に静かに目覚めさせていきましょう。

こんにちは。

急激に夏日の様な暑さが来ましたね。

もう4月半ば過ぎたので、

そんなもんなのかな。^ ^

大阪万博も始まり、外人さんが

更にたくさんいらしてますね。

今日のお話は、

伝わることについて、

そして「少しずつ」の話です。

みなさんは伝わるって

どんなイメージや思い込みがありますか?

きっと人間での

伝わるというのは、

一度で分かり合うことでは

ないのかもしれないって思っています。

何かを言って、

すぐに相手が「なるほど!」

と頷いてくれたら、

少しほっとするし、

安心もします。

でも、

その安心の中には、

どこか、不安も隠れてたりします。

それは、

本当に伝わったことなのか?

ただ形だけ整ったものだったのか?

その判断はきっと、

ずっと後にならないと分からない事ですから。

というのも最近、

沖縄空手の兄弟子さんの本を読んでいて、

こんな言葉に出会ったのでした。

「継続も、

その間隔が重要であり、

間隔が短ければ短いほど

多くの気づきがあります。」

それは武術の稽古の話ですが、

実は日々の対話などにも、

そのまま通じるような言葉だなぁと。

何度も、少しずつ、間隔をあけずに。。。

これはカウンセリングや、気づきのセミナーでも同じことをお伝えしていたことと同じで、

この世界に気づくには、

質、頻度、状態、が、

大切だと。

ここから、

それを「しつこい」と取るか、

「丁寧」と取るかも、

きっとその人の状態によるのでしょう。

一度で届かなくても、

何度も話してみる。

触れてみる。

試してみる。

その中で、

あるときふと「うん、わかった」と、

言葉を超えて伝わる瞬間がくることがあったりする、

その感じは、

自転車に乗れるようになったときと

よく似ているかも知れません。

あれこれ考えるよりも、

身体の中で「こうか」、と腑に落ちる感覚。

それは“分かった”ではなく、

“感じた”!という領域に近いかな。

そして健康も、

身体も同じでしょうね。

一度きりの刺激ではなく、

間隔をあけず、

少しずつ丁寧に触れ続けていくこと。

それがいつか、

身体の奥で、細胞なのかわからなけれど、

「もう、戻らんでもええかもしれん」

という安心に変わる。

そういう整い方が、

ほんまの意味で

“伝わる”ってことなのかもしれません。

焦らず、詰め込まず、

今日もまた「少しずつ」。

それがきっと、

なにより強くて、

静かで、

信頼できる方法なのかもです。^ ^

こんにちは。

今週はお彼岸ですね。

あの世とこの世が一番近くなるといわれる時。

機会を作れれば、

用事をキャンセルしてでも、

お墓参りをオススメしますね。^ ^

土地の菌と腸内細菌との繋がりが

濃ゆくなるそうですし。

このからだのルーツですからね。

「最近なんだか疲れが取れない」

「肩こりや腰痛がずっと続いている」

「気づいたら毎日、何かに追われている気がする」

こんな状態で、

毎日が続いている方も、

少なくないのではないでしょうか?

実は、

こうした悩みを抱える人には

共通点が少なからずあったりします。

簡単に言えば、

それは 「緊急で重要なこと」に

ばかり振り回されている ということ。

たとえば、

・痛みが出たから、慌てて施術を受ける

・体調を崩してから、食事や睡眠を気にしはじめる

・ストレスが限界になってから、なんとか発散しようとする

これらはすべて、「目の前の問題」に対応するために動いている状態です。

でも、こうやって 「問題が起こってから対処する」ことを繰り返している限り、

同じループから抜け出せません。

変わっていく人と、ずっと同じ悩みを抱え続ける人の違い

世の中には、「忙しい忙しい」と言いながらも何年も同じ悩みを抱えている人と、

少しずつでも確実に良い方向に変わっていく人がいます。

この違いは

「緊急ではないけれど、重要なこと」に

どれだけ時間とエネルギーをかけてきたか によって生まれます。

例えば、

「今すぐやらなくても死なないけど、やると確実に未来が良くなること」って、

何が思いつきますか?

・良い睡眠をとる

・バランスの良い食事をする

・身体を温める

・ストレッチや適度な運動をする

・しっかり入浴する

・人間関係を大切にする

・自分を褒める、労わる

いつも伝えてる事ではありますが、

こうした

「緊急ではないけれど、大切なこと」 を

意識している人ほど、

時間が経つにつれて

体調も、

仕事も、生活全体も

良くなっていくのです。

忙しい人ほど「大切なこと」を削りがち

でも、

多くの人は「時間がないから」と言って、

真っ先にこうした大切なことを削ってしまいます。

そして結果的に…

✔ 睡眠不足で体調を崩す

✔ 無理を重ねて痛みが悪化する

✔ 疲れが取れず集中力が落ちる

✔ 仕事や人間関係がうまくいかなくなる

こうして「緊急で重要なこと」、

つまり “今すぐ何とかしないとヤバい状態” が次々と生まれ、

結局忙しさから抜け出せなくなるのです。

「今すぐ必要じゃないこと」こそ、

未来を変える鍵。

「今すぐやらなくても困らないこと」

「後回しにしてもなんとかなりそうなこと」

こうした 「緊急ではないけれど、重要なこと」 にどれだけ意識を向けられるかが、

人生の流れを変える大きなポイントです。

院が提供している施術も、

あくまで媒体と言うか、

単なる「痛みを取るためのもの」

ではありません。

大切なのは在り方。

でもそれは気づきの中での話になりますから、

わかりやすくて表現するなら、

「悩みに振り回されないような体づくり」

をサポートすることになりますね。

だからこそ、

・日々の生活習慣でどんなことに気をつけるべきか

・今、身体がどんなサインを出しているのか

・未来の自分のために、何を優先すべきなのか

こういったことをお伝えしながら、

「大切なことを後回しにしない生き方」

をサポートしたいと思っています。

「目の前の問題を解決する」ことだけに追われるのではなく、

未来の自分のために“今すぐ必要じゃないけど大事なこと”を選択していく。

それが、

いつまでも同じ悩みを抱え続ける人生

から抜け出す鍵になるかもしれません。

さて、

あなたは、今どんなことを優先していますか?^ ^

こんにちは。

二月も末に入り、

寒さが温かくなってきましたね。

こうした寒暖差をきっかけに、

くしゃみ、鼻づまり、目のかゆみ…

今年はついにデビューなのか?

と花粉症を自覚する人が増えているようです。

実は、

花粉症になりやすい体質には、

おもしろい共通点があります。

その一つが 「歯茎の腫れ」。

食べ物がやたらと奥歯に

挟まるなら要注意。

歯茎がむくんでいるサインであり、

それは全身の粘膜にも影響を与えます。

鼻腔の粘膜がむくめば、

花粉症の症状が悪化。

さらに、

小腸粘膜のむくみは栄養吸収を妨げ、

免疫バランスを崩します。

この時期こそ、

食べ方を見直すチャンスにしてみては?

気がつけば早食いに戻ってしまったあなた!

唾液をしっかり出しながら、

ゆっくり噛んで食べることで、

春本番の花粉症リスクを抑えましょう。

早食い、

大食い

かっこみ食いは、もちろん、

おやつや甘いものには特に注意を。

そのまま体内水分の

クオリティの低下を招き、

慢性鼻炎症状につながりやすくなります。

ちょうど寒さと温かさの変換のいま、

カラダの中の水分代謝

変容期にあるため、

リンパの流れ方が変わったり、

消化液の出方が多くなったりしやすい時期ですから、。

水分代謝の変わり目は、

いつもより胃の膨らみが大きいと認識しつつも、

なんだか食べて溶かしたいモードになって、

ついおなかの中を満たしてしまいたくなるのです。

結果すごい肩こりを感じ易くもなります。

それでは本題の、

料理とは「場」と「エネルギー」を

繋ぐものとは?

意識が料理に与える影響とは?

について。

みなさんは、

「昔の料理の方が美味しく感じた」

「同じ料理なのに、作る人によって味が違う気がする」

などと、思った経験はありませんか?

実は料理は、

単なる栄養補給ではなく、

「場」と「エネルギー」が繋がるものでもあります。

それは、

どこで、誰が、どのような意識で

作るかによって、

その料理が持つエネルギーが

変わることがあるからです。

今回は、

料理のエネルギーに影響を与える

要素についてお話しします。

1. 料理は「場のエネルギー」を映す

料理は、作られた場所の

雰囲気や空気感をそのまま映し出します。

例えば、

• 家庭の食卓で作られる料理

→ 家族の温かさや安心感が加わる

• お祭りの屋台の料理

→ 活気や楽しさのエネルギーが入る

• 禅寺の精進料理

→ 静寂や落ち着きの気が宿る

また、

神社では「直会(なおらい)」といって、

神前にお供えした食べ物を

下ろしていただく風習があるのは

ご存知かと思います。

これは、

神聖な場のエネルギーを

体に取り込むという意味があり、

普通の食事とは違う

特別なものとされています。

このように、

料理は作られた場所での

エネルギーを受け継ぎ、

それを食べる人へと伝えているのです。

2. 作る人によって料理のエネルギーは変わる?

同じ料理でも、

「誰が作るか」によって

エネルギーが変わることがあります。

これは、

作る人の意識や気持ちが料理に影響を与えているからです。

① 陰陽の視点から見る「料理を作る人のエネルギー」

陰陽の考え方では、

男性(陽)と女性(陰)では

エネルギーの性質が異なります。

そのため、同じ料理でも、

作る人のエネルギーによって

次のような違いが生まれるかもしれません。

作る人 エネルギーの傾向と、

料理の特徴には、

男性(陽)

活性化、

動きを生み出す 力強く、

刺激がある

女性(陰)

安定、落ち着き、

包み込む 優しく、

癒しのある

例えば、

• 「おばあちゃんの味噌汁」

は落ち着く(陰のエネルギー)

• 「シェフが作るフレンチ」

は気分が高まる(陽のエネルギー)

これは、

料理自体が持つエネルギーに、

作る人のエネルギーが加わることで

起こる現象かもしれません。

チェーン店の牛丼屋でも、

結構はっきりと違いが出ますね。

② 「作るときの意識」が料理に与える影響

料理は、作る人の気持ちや

意識が反映されるものです。

• 急いで作った料理と、

丁寧に作った料理では、

同じ材料でも味が違うと感じることがあります。

• 「美味しくなれ」

と思いながら作る料理と、

義務感で作る料理では、

食べたときの満足感が変わったり。

実際、

日本には「手当て」という言葉があるように、手から気(エネルギー)が伝わると考えられています。

料理も同じで、

作るときの意識の質が、そのまま食べる人に影響を

与えるのかもしれません。

3. スマホ時代の料理はエネルギーが変わった?

最近ふと、

「スマホがなかった頃の料理の方が、味にエネルギーがあった気がする」と

思うことがありました。

これは、

料理を作るときの「意識の集中度」が

関係しているのかもしれません。

① 「ながら料理」と「集中して作る料理」の違い

現代では、スマホを見たり操作しながら

料理することも増えていますね。

しかし、これは言い換えれば

「意識が分散している状態」です。

料理の仕方と、意識の状態 。

料理のエネルギーとは?

スマホを触りながら作ると、

意識が分散 エネルギーが弱まる?

料理に集中して作る

意識が純粋 料理の質が高まる?

古の禅の教えに、

「一行三昧(いちぎょうざんまい)」

という言葉があります。

これは、

「何かをするときは、

その行為に完全に集中する」

ことを意味します。

料理に集中することで、

食材の香り、音、手触りを

感じながら作ることができます。

その結果、

料理自体に込められるエネルギーが高まり、食べたときの満足感も変わるのかもしれません。

子供などが母親の料理を食べない家庭の背景には、

このエネルギー問題もあるかもしれませんね。

4. 「料理は場とエネルギーを繋ぐもの」

と意識すると食事が変わる?

ここまでの話をまとめると、

料理は単なる食べ物ではなく、

「場」と「作る人のエネルギー」を

繋ぐものだと言えます。

食事をする際に、

こんな視点を持ってみるのも

面白いかもしれません。

✅ どんな場で食べるか?

→ 家庭、神社、外食、旅先…食べる場所のエネルギーを感じてみる

✅ 誰が作った料理を食べるか?

→ 手作りか、工場生産か…作る人のエネルギーを意識してみる

✅ どんな気持ちで作られたか?

→ 料理する人の意識が、味やエネルギーに影響を与えている

これらを意識するだけで、

普段の食事の感じ方が変わるかもしれません。

「食べること=その場のエネルギーを体に取り込むこと」

だと考えると、

料理に対する向き合い方も、

少し変わるのではないでしょうか。

最後に…

今回のテーマは、

ふとしたチェーン店での、

「味の違い」に対する気づきから

生まれました。

皆さんも、

最近の食事で「何か違う」と

感じたことがあれば、

ぜひ意識を向けてみてください。

料理は、場と人を繋ぐもの。

毎日の食事が、

より豊かで心地よいものになりますように。

^ ^

こんにちは!

最近、血圧について、

相談を受けることが続いていたので、

簡単に書いておきます。

高血圧とか言われると、

「病院に行くべきかな…」

「薬を飲んだ方がいいのかな…」

そう不安になる方も多いと思います。

もちろん、

必要に応じて病院で診てもらうことは、

大切です。

でもその前に、

ちょっと別の視点から“血圧”について考えてみるのも、

意外と役に立つことがあります。

例えば、こんな問いかけです。

「血圧って、そもそも何だろう?」

高血圧で心配なのって、「血管内の圧による心臓の負担」ですよね。

身体はどうして血管に圧をかけるんでしょう?

血液って、

酸素や栄養を全身の細胞に

届けるために流れてます。

だから、しっかり届けるために

必要があるから圧を上げてでも

流そうとしてるんです。

「おい、もっと早く届けろ!」って、

心臓に細胞が指令を出してるような感じ。

じゃあ、

「どうしてそんなに急いでるんだろう?」

「どこにそんなに届けたいんだろう?」

って考えてみると、

身体が教えてくれることがあるかもしれません。

「血圧が高くなる必要って?

どんな理由がある?」

血圧は、

ただ「高いから下げればいい」

ものじゃなくて、

「上げる理由があるから、上がっている」

ものでもあります。

例えば、

・体が冷えてて末端に血を送らないといけないのかもしれない

・どこか血流が滞っていて、押し流そうとしているのかもしれない

・「もっと頑張れ!」って、自分自身に圧をかけてるのかもしれない

油物が悪くて血管が硬くて、、、

血管を流れる赤血球が成長していなくて、、、

あるいは、

「心」に圧がかかっている場合もあります。

仕事のこと、家庭のこと、

無意識に

「こうしなきゃ」「こうあるべき」って、

力が入っていることはありませんか?

もしかすると、

「血の圧」は「家族の圧」かもしれないし、

「生活の圧」かもしれません。

身体は、

「気づいてほしい」って、

サインを出してくれているのかもしれません。

「どんな状態になりたいんだろう?」

薬で下げることも時には必要ですが、

本当に望んでいるのは、

ただ数字を下げることじゃなくて、

「安心して、楽に暮らせること」

「ホッとして、気持ちよく過ごせること」

じゃないでしょうか?

じゃあ、

「力を抜ける時間って、

どれくらいあるかな?」

「ホッと息をつける場所って、

ちゃんとあるかな?」

そんなふうに、

自分に問いかけてみると、

血圧の数字だけじゃなく、

自分の身体や心との

向き合い方が変わってくるかもしれません。

血圧を下げるために、

できることは?

数字に一喜一憂するよりも、

まずは、

こんなことを試してみませんか?

● 深く息を吐く時間をつくる

● 肩や首を温めて、ゆるませる

● 手や足をさすって、「よく頑張ってるね」と声をかける

● 「こうせねば」ではなく、

「まぁ、いいか」と言える瞬間を増やす

そんなふうに、

自分にかけていた「圧」を

少し緩めることで、

身体も

「もう無理に上げなくてもええんやな」

と感じて、

自然とバランスが整っていくこともあります。

症状=「身体からの手紙」

血圧が高いというのも、

「身体からの手紙」みたいなものです。

「ちょっと気にかけてくれる?」

「今、こんな感じになってるんやけど」

そんなふうに、

身体が話しかけてくれてる。

その声に耳を傾けて、

無理に押さえつけるんじゃなく、

「そうか、教えてくれてありがとう」

って、

ちょっと優しく向き合ってみる。

そんな時間が、

結果的に、一番の薬になるのかもしれません。

先ずは今日も、

無理せず、ゆるゆると。

すこやかに。^ ^